Есть во Франции городок Шамони, расположенный у подножия самой высокой вершины Европы, горы Монблан. Там, на площади, стоит памятник русскому путешественнику и исследователю Алексею Павловичу Федченко. На глыбе неотделанного гранита мраморная доска, на которой надпись по-русски: "Ты спишь, но труды твои не будут забыты".

Ему было всего 29 лет, когда он погиб в альпийских горах, за тысячи километров от России, где родился, и от Памира, где осталось его сердце, и куда он хотел, но не смог вернуться.

В 1971 году Шамони посетили альпинисты из Узбекистана. Прибыли они сюда, чтобы поклониться могиле человека, столь много сделавшего для исследования Туркестана. В память об этом событии была установлена памятная доска, на которой выбито: «Алексею Павловичу в память посещения его могилы от альпинистов Узбекистана. Камень доставлен с ледника Федченко (Памир). Август 1971 г.»

Многие, думаю, слышали о леднике Федченко, но мало кто знает, кем был человек, именем которого назван один из крупнейших горных ледников земного шара. Сам Алексей Павлович на леднике этом никогда не был и не знал о его существовании.

В сентябре 1878 году двигаясь по долине реки Сель-су, русский путешественник и учёный Василий Фёдорович Ошанин увидел перед собой огромный валун, преградивший речную долину. «Каким образом река не размыла этого, по-видимому ничтожного, препятствия?» подумал Ошанин. Когда подъехали ближе, увидели на темной поверхности валуна белые блестящие пятна. Что это? Лед? Темный валун, оказался оконечностью ледника.

На следующий день Ошанин сделал попытку подняться туда. Путешественник определил на глаз, что «открытый им ледник не короче пятнадцати-двадцати верст, а по сведениям одного охотника-киргиза, тянется верст на тридцать-сорок».

Поняв, что сделал важное открытие, Ошанин, не колеблясь, назвал ледник именем своего друга. «Я посвятил его (ледник) памяти Алексея Павловича Федченко, — писал Василий Фёдорович. — Я желал этим выразить, хотя в слабой степени, мое глубокое уважение к замечательным трудам моего незабвенного товарища, которому мы обязаны разъяснением стольких темных вопросов в географии и естественной истории Средней Азии. Я желал, чтобы имя его навсегда осталось связано с одним из грандиознейших глетчеров среднеазиатского нагорья, — желал этого потому, что изучение ледниковых явлений особенно занимало Алексея Павловича. Пусть „Федченковский ледник“ и в далеком будущем напоминает путешественникам имя одного из даровитейших и усерднейших исследователей Средней Азии!».

Вот об этом человеке, о его короткой, но яркой жизни и рассказывается в этом очерке.

Часть первая

В Туркестан

Родился Алексей Федченко 7 февраля (19 февраля по новому стилю) 1844 года. А вот место рождения точно неизвестно, - не то в Иркутске, не то в Барнауле. Но детство и отрочество будущего путешественника прошло в Иркутске. Отец его владел золотоносным прииском, однако предпринимателем оказался неудачным, разорился и умер, когда юноша заканчивал иркутскую гимназию.

Оставшись вдовой мать Алексея, распродала вещи и переехала в Москву, чтобы сын смог продолжить обучение там.

В 16 лет, Федченко поступает в Московский университет, на естественное отделение физико-математического факультета. Мечтая стать в будущем зоологом, он тем не менее серьёзно занимается и смежными науками: ботаникой, геологией и антропологией. В этом он был похож на своего близкого товарища и однокурсника Василия Ошанина.

В сентябре 1878 году двигаясь по долине реки Сель-су, русский путешественник и учёный Василий Фёдорович Ошанин увидел перед собой огромный валун, преградивший речную долину. «Каким образом река не размыла этого, по-видимому ничтожного, препятствия?» подумал Ошанин. Когда подъехали ближе, увидели на темной поверхности валуна белые блестящие пятна. Что это? Лед? Темный валун, оказался оконечностью ледника.

На следующий день Ошанин сделал попытку подняться туда. Путешественник определил на глаз, что «открытый им ледник не короче пятнадцати-двадцати верст, а по сведениям одного охотника-киргиза, тянется верст на тридцать-сорок».

Поняв, что сделал важное открытие, Ошанин, не колеблясь, назвал ледник именем своего друга. «Я посвятил его (ледник) памяти Алексея Павловича Федченко, — писал Василий Фёдорович. — Я желал этим выразить, хотя в слабой степени, мое глубокое уважение к замечательным трудам моего незабвенного товарища, которому мы обязаны разъяснением стольких темных вопросов в географии и естественной истории Средней Азии. Я желал, чтобы имя его навсегда осталось связано с одним из грандиознейших глетчеров среднеазиатского нагорья, — желал этого потому, что изучение ледниковых явлений особенно занимало Алексея Павловича. Пусть „Федченковский ледник“ и в далеком будущем напоминает путешественникам имя одного из даровитейших и усерднейших исследователей Средней Азии!».

Вот об этом человеке, о его короткой, но яркой жизни и рассказывается в этом очерке.

Часть первая

В Туркестан

Родился Алексей Федченко 7 февраля (19 февраля по новому стилю) 1844 года. А вот место рождения точно неизвестно, - не то в Иркутске, не то в Барнауле. Но детство и отрочество будущего путешественника прошло в Иркутске. Отец его владел золотоносным прииском, однако предпринимателем оказался неудачным, разорился и умер, когда юноша заканчивал иркутскую гимназию.

Оставшись вдовой мать Алексея, распродала вещи и переехала в Москву, чтобы сын смог продолжить обучение там.

В 16 лет, Федченко поступает в Московский университет, на естественное отделение физико-математического факультета. Мечтая стать в будущем зоологом, он тем не менее серьёзно занимается и смежными науками: ботаникой, геологией и антропологией. В этом он был похож на своего близкого товарища и однокурсника Василия Ошанина.

А.П. Федченко (в центре), с товарищами по университету. Слева стоит В.Ф. Ошанин

Наукой Федченко начинает заниматься ещё студентом, совершает экскурсии в Подмосковье, где собирает ценнейший гербарий Московcкой губернии, участвует в экспедиции на солёные озёра Эльтон и Баскунчак в Царицынской губернии.

Окончив университет со званием кандидата Алексей остаётся на кафедре преподавателем.

Но не только наукой живёт молодой учёный и педагог. Познакомившись с дочерью своего коллеги, профессора Московского университета Александра Осиповича Армфельдта, Ольгой, Алексей без памяти влюбляется.

Выпускница Николаевского института, отвечает взаимностью, и, 2 июля 1867 года, меняет свою шведскую фамилию на фамилию мужа. Ольга Александровна становится не просто женой, она сопровождает супруга во всех путешествиях, разделяя с ним тяготы и неудобства кочевой жизни, а после гибели Алексея Павловича становится достойным продолжателем его дела.

О.А. Федченко (Армфельдт)

В свои 24 года - Алексей уже зрелый и достаточно опытный исследователь. Перед ним встаёт вопрос чем заниматься, куда направить свои познания и кипучую энергию.

И цель была найдена. В те годы перед русскими учеными открывался новый, неизведанный, а потому манящий край – огромные территории Средней Азии.

В 1868 году Московское общество любителей есествознания, по инициативе туркестанского генерал-губернатора Фон Кауфмана, снаряжает научную экспедицию для исследования природы и населения Туркестана. Алексею Павловичу, несмотря на молодость уже известному в научных кругах, было поручено её возглавить.

Кроме супругов Федченко в экспедицию входил и препаратор Иван Иванович Скорняков, уже известный моим читателям по рассказу о путешествиях Алексея Николаевича Северцова.

Поздней осенью 1868 года экспедиция выехала из Москвы. Время было выбрано не совсем удачно, началась распутица, а затем и холода. Приходилось менять колёса на сани, а багажа было много, поскольку всё оборудование пришлось везти с собой. За укреплением Кара-Булак начались пески Кара-Кумов, и лошадей пришлось сменить на верблюдов. Наконец, спустя почти два месяца, показался Ташкент, поразивший путешественников морем зелени, окружавшим город.

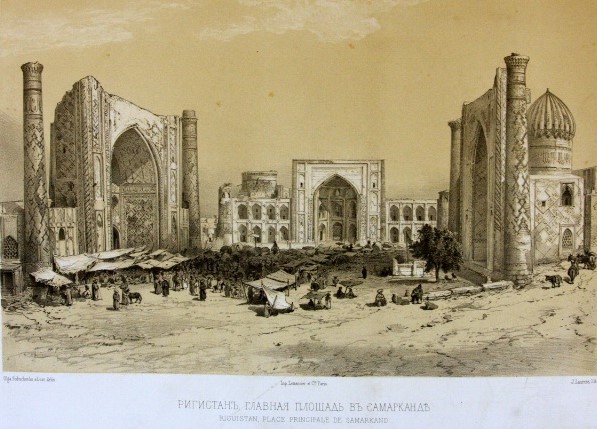

"14 декабря, после 53-дневного, почти безостановочного путешествия, мы въехали в Ташкент, — писал Федченко. — Но здесь еще не кончался наш путь. По полученным мною инструкциям я должен был отправиться в Самарканд и начать свои исследования с Зеравшанской долины".

Именно, Зерафшанский округ, лишь несколько месяцев назад включённый в состав Российской империи, наметил для первоочередных исследований туркестанский генерал-губернатор.

Через две недели, отдохнув и запасшись провизией, Федченко и его спутники выехали в Самарканд. Миновав Джизак, путешественники были поражены открывшимся перед ними величественным ущельем Джелануты разделённым небольшой быстрой речкой Санзар. Горные стены ущелья словно дышали древней историей. Здесь в достопамятные времена проходили воины Александра Македонского и Тамерлана, возвращался из похода в 1425 году Мирзо Улугбек.

В этом месте в 1571 году Абдулла-Хан II ибн Искандер Шейбанид одержал победу над врагами, о чём путникам рассказала табличка на персидском языке, прибитая к скале: "Да ведают проходящие пустыни и путешествующие по пристанищам на суше и воде, что в 979 году происходило сражение между отрядом вместилища калифатства, тени Всевышнего великого хакана Абдулла-хана, сына Искандер-хана, в 30 тысяч человек боевого народа и отрядом Дервиш-хана и Баба-хана и прочих сыновей. Сказанного отряда (было) всего родичей султанов до 50 тысяч человек и служащих людей до 400 тысяч из Туркестана, Ташкента, Ферганы и Дешта-Кипчака. Отряд обладателя счастливого сочетания звезд одержал победу. Победив упомянутых султанов, он из того войска предал стольких смерти, что от людей, убитых в сражении и в плену, в течение одного месяца в реке Джизакской (речка Джелон-ута или Санзар) на поверхности воды текла кровь. Да будет это известно!"

Ворота Тамерлана, в ущелье Джелануты. Картина В. Верещагина

3 января 1869 года, на шестой день пути путешественники въехали в ворота Самарканда.

Здесь участники экспедиции провели всю зиму и начало весны, с удовольствием знакомясь с историческими памятниками и бытом древнего города, а 24 апреля отправились в дальнейший путь. Территории, которые предстояло посетить исследователям, были абсолютно неизведанными, поэтому начальник Зерафшанского округа генерал Александр Константинович Абрамов прикомандировал к отряду Федченко поручика Куцея и топографа Новоселова. Для охраны экспедиции была выделена сотня казаков с артиллерией под командованием штаб-ротмистра Михаила Дмитриевича Скобелева, будущего “Белого генерала”, героя русско-турецкой войны.

Добравшись до города Каттакургана обосновали там базу, своеобразный отправной пункт, откуда совершали экскурсии в окрестные горы. Первый маршрут был в сторону гор Актау (часть Нуратинского хребта). В небольшом селении Пейшамбе путешественникам был оказан на удивление тёплый и радушный прием.

9 мая экспедиция двинулась на юго-запад и через три дня достигла кишлака Джам. “Международным рынком” назвал его Федченко, поскольку сюда съезжались торговцы из бухарских, шахрисабзских и русских областей. Здесь остановились на ночь, проведя её в мечети в большом тенистом саду, где по преданию останавливался бухарский эмир.

На следующий день, крутыми тропами, через Аксайское ущелье поднялись на гребень, откуда Федченко удалось обозреть Шахрисабзскую долину и разглядеть две зеленеющие внизу массы садов – селения Шахрисабз и Китаб. Но путь туда для путешественников был закрыт, это были бухарские владения. Через Агалыкское ущелье вышли к Ургуту, а затем двинулись по долине Зерафшана к Пенджикенту. По дороге путешественников встретил мулла Пенджикента Карим Ата. Жители Пенджикента прослышав, что русский ученый более всего интересуется дикими животными края, поднесли Федченко в подарок горного барана, которого добыли лучшие охотники. Алексей Павлович был весьма обрадован таким подарком и даже попросил достать еще один экземпляр. Просьба была выполнена и через месяц в Самарканд был доставлен великолепный экземпляр животного.

Из Пенджикента путешественники, проехав вверх по долине Зеравшана до кишлака Даштыказы, правым берегом реки вернулись в Самарканд.

На следующий день, крутыми тропами, через Аксайское ущелье поднялись на гребень, откуда Федченко удалось обозреть Шахрисабзскую долину и разглядеть две зеленеющие внизу массы садов – селения Шахрисабз и Китаб. Но путь туда для путешественников был закрыт, это были бухарские владения. Через Агалыкское ущелье вышли к Ургуту, а затем двинулись по долине Зерафшана к Пенджикенту. По дороге путешественников встретил мулла Пенджикента Карим Ата. Жители Пенджикента прослышав, что русский ученый более всего интересуется дикими животными края, поднесли Федченко в подарок горного барана, которого добыли лучшие охотники. Алексей Павлович был весьма обрадован таким подарком и даже попросил достать еще один экземпляр. Просьба была выполнена и через месяц в Самарканд был доставлен великолепный экземпляр животного.

Из Пенджикента путешественники, проехав вверх по долине Зеравшана до кишлака Даштыказы, правым берегом реки вернулись в Самарканд.

Горы Аксай Тау к югу от Самарканда. Рисунок О.А.Федченко

Этим завершился первый этап научных исследований Федченко в Туркестанском крае.

Московский университет за результаты этой экспедиции присудил Алексею Павловичу Федченко премию Щуровского — дорогой микроскоп. Ольга Федченко была награждена Обществом любителей естествознания золотой медалью за туркестанский гербарий и альбом рисунков. Препаратору Скорнякову была присуждена серебряная медаль, юнкеру Вельцену, сопровождавшему Федченко в поездке по долине в качестве коллектора, — бронзовая.

Но супруги недолго почивали на лаврах. Туркестан вновь манил к себе.

Часть 2. И вновь Туркестан

Зиму супруги провели в Москве, занимаясь обработкой собранных материалов. За это время Алексей Павлович написал несколько научных статей. В самый разгар работы в Москву пришло известие – из Самарканда, к истокам Зеравшана, должен выступить военный отряд под командованием генерала Абрамова. Федченко такую возможность упустить не мог. Спешно подготовившись, он, вместе с женой выехал в Ташкент. Как ни торопились, но прибыв на место в начале мая, супруги с огорчением узнали, что отряд ещё 25 апреля отправился в поход.

Не теряя ни минуты, путешественники пустились вдогонку. Решили срезать путь и двинулись верхом к Туркестанскому хребту, чтобы через перевал Оббурдон спуститься к селению того же названия, где должен был в это время находиться экспедиционный отряд Абрамова.

Дорога оказалась тяжёлой, лошади спотыкались и скользили на узкой тропе. Двух навьюченных лошадей потеряли, - не устояв они скатились вниз по обледенелому склону. Люди, по счастью, остались невредимы и второго июня исследователи уже въезжали в село, где расположился на отдых русский отряд.

С огромным вниманием выслушал Алексей Павлович рассказ Абрамова, о том, что уже сделано за это время. А сделано было немало, в частности полковник Алексей Романович Деннет (будущий начальник военной миссии в Персии и генеральный консул в Турции) прошёл вверх по леднику и поднялся на перевал Матч-Ходжент, а топограф Август Иванович Скасси нанес на карту все верхнее течение реки Зеравшан и точные контуры двух хребтов, "обнимающих" реку, — Туркестанского и Зеравшанского.

Через три дня экспедиция двинулась вниз по реке Матчи (Верхнего Зеравшана) и затем через левый приток Зеравшана – Фандарью, вышли к озеру неописуемой красоты. Это был Искандеркуль.

Считается, что Искандеркуль, то есть озеро Искандера названо в честь великого полководца древности Александра Македонского, которого на местном языке называли Искандер Зулькарнайн, то есть двурогий, из-за рогатого шлем. Но, думаю, это не совсем так. Озеро здесь было ещё до прихода Александра Великого и называлось оно Искан-дара, что дословно звучало как, высокая вода или озеро высокой воды, проще говоря, высокогорное озеро. Но после того как в этих краях побывал Искандер Зулькарнайн, произошло смешение названий и Искан-дара со временем превратилось в Искандеркуль.

Долго стояли путешественники, любуясь величественной картиной, открывшейся перед ними. Здесь же, от местных жителей они узнали и записали легенду о том, как возникло это чудо природы.

Александр Македонский, захватив Бактрию и Согд, встретил ожесточённое сопротивление, которое возглавил согдиец Спитамен. Однажды отряды Спитамена окружили македонский гарнизон в столице Согда Мараканде (античное название Самарканда) и Александр Македонский отправил на помощь своих военачальников с войсками. И там прославленные полководцы Менедем, Каран и Андромах, не знавшие до этого неудач, потерпели сокрушительное поражение от Спитамена. Произошло оно неподалёку от Самарканда, и в истории известна как, как Битва у Политимета (так в древности называлась река Зеравшан).

Это была первая и единственная победа над войсками Александра Македонского за всю историю его походов. После этого Двурогому пришлось три года подавлять восстания в Согдиане и Бактрии. Только женитьба на местной девушке Роксане позволила привлечь на свою сторону местную элиту. Но, вернусь к легенде, Александр решил скрыть историю этого поражения и пригрозил прибывшим с места сражения немногочисленным выжившим, казнью за распространение вести о случившемся. Сам же, во главе отряда из отборных воинов, пустился на поиски Спитамена. В результате этой погони, Александр проник в долину, где ныне находится озеро Искандеркуль. Здесь находился то ли укреплённый город, то ли крепость, в которой не открыли ворота и отказались сотрудничать, разъярённый Александр, не желая тратить время на осаду, приказал воинам сделать насыпную плотину, и затопить крепость вместе с непокорными жителями. Через несколько дней вода поднялась, и образовалось большое озеро, которое и поглотило крепость с его защитниками. Предводитель восставших, однако, так и не был пойман. Тогда Александр отправил согдийцам ультиматум, - если они не сдадут ему беглеца, то он разрушит плотину и волна смоет все селения, находящиеся ниже по течению. Испугавшись старейшины выдали местонахождение беглеца. Воины Александра окружили его отряд, но всё же, тяжело раненому Спитамену с горсткой воинов удалось бежать в безлюдное ущелье Машкеват. Там их и настигли преследователи. Отступать дальше было некуда и Спитамен с оставшимися людьми забаррикадировались в неприступной пещере, где все и погибли со временем от голода и ран, но в плен не сдались. И до сих пор высохший труп святого Ходжи Исхока Вали в той же пещере, местные жители считают Спитаменом. Думаю, многие читали исторический роман нашего земляка, замечательного писателя Явдата Ильясова “Согдиана”, в котором рассказывается об этих событиях.

Федченко представилась возможность от берегов озера подняться на перевал. Здесь он собрал богатейшую коллекцию высокогорных растений.

Досыта налюбовавшись дивными красотами окрестности Искандеркуля, путешественники продолжили путь. Через столетие Юрий Визбор напишет песню об этих сказочных местах:

Я сердце оставил в Фанских горах,

Теперь бессердечный хожу по равнинам,

И в тихих беседах, и в шумных пирах

Я молча мечтаю о синих вершинах.

Повернули в долину Искандер-Дарьи вытекающей из озера. Дойдя до селения Ягнобе, путешественники встретились с жителями говорящими не на таджикском, а на каком-то особом, непонятном языке. Трех ягнобцев, с разрешения Александра Константиновича Абрамова, лингвист Кун пригласил с собой в Самарканд. Там он записал ряд ягнобских слов и все то, что они смогли поведать о происхождении ягнобцев - потомков древних согдийцев. Как потом выяснилось ближайшим родственником языка ягнобцев является осетинский. Ещё одна историческая загадка.

22 июня экспедиция отправилась в обратный путь. Хотели возвращаться в Самарканд другой дорогой, но планы нарушила река – уровень воды поднялся и тропа оказалась затопленной. Пришлось идти прежней дорогой — через три перевала.

25 июня дошли до Кули-Калонских озер. Враждебно настроенные кштутцы (жители селений, расположенных на реке Кштут), воспользовавшись тем, что отряд Абрамова вошел в природную "западню», - узкую котловину, решили напасть на него. Произошло короткое, но кровопролитное сражение. Получив жёсткий отпор нападавшие, потеряв с десяток убитых, разбежались. Путь к Пенджикенту был открыт. Об этом эпизоде в отчете Федченко имеется лишь одна короткая фраза: "Отряду пришлось силой пролагать себе путь из этой котловины (загроможденной огромными каменьями, между которыми рос довольно густой можжевеловый лес), так как кштутцы заняли теснину, по которой идет дорожка".

Ольга Федченко во время боя ухаживала за ранеными, делала перевязки, проявив себя как мужественная и хладнокровная женщина, настоящая жена путешественника и исследователя неизведанных земель.

В Пенджикенте Федченко задержался, пытаясь найти в близлежащих горах места, где растет сумбул (мускусный корень). Однако сделать этого не удалось. Сражение в котловине вызвало волнение жителей соседнего Магианского бекства. Оставаться было опасно. Однако уже по возвращении в Самарканд, Федченко получил от знакомого по первому путешествию педжикентского муллы Карима, пятьдесят корней сумбула.

Результатом похода к истокам Зерафшана стало существенное пополнение зоологической и ботанической коллекций. Было собрано более 500 видов насекомых, неизвестных науке, и более 400 видов растений.

30 июня 1870 года супруги Федченко вместе с отрядом прибыли в Самарканд, где задержались ненадолго, продолжая изучать этот древний город, а затем переехали в Ташкент и занялись приведением в порядок собранных в походе материалов.

Рис. Ольги Федченко

Осень и зиму Федченко с женой проводят в Ташкенте, а в конце апреля 1871 года отправляются в Кызыл -Кум. По левому берегу Сыр-Дарьи, они проезжают через Чардарьинскую степь, а затем углубляются в глубь песков, на запад, к колодцу Дюсебай.

В Кызыл-Кумах Алексей Павлович открыл неизвестные до того невысокие горы — точнее, холмы — Карак.

На берегах Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи, Федченко изучает рыб, населяющих эти реки. Здесь он открывает вид доселе неизвестной науке, - лопатонос (каменный осётр). В латинское название рыбы навсегда вошла фамилия первооткрывателя, - Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi. Рыба эта по строению является древнейшим животным и встречается, кроме Средней Азии, только в Северной Америке.

Сырдарьинский лопатонос

К сожалению, лопатонос, по-видимому, исчез из рек Средней Азии. Последний раз его вылавливали в далёком уже 1971 году.

20 мая Федченко возвращается в Ташкент, пишет очерк о поездке в Кызылкум и начинает готовится к следующему путешествию, самому главному в своей жизни. Впереди его ждал Памир, путь к которому лежал через Кокандское ханство.

Часть 3. В Коканд

Ранним июньским утром 1871 года из Ташкента, в сопровождении восьми вооружённых всадников, выехало несколько до верха нагруженных повозок. В арьергарде пылили два почтовых тарантаса – в одном из них сидели Алексей Федченко и его молодая жена.

Алексей оглянулся назад, на скрывшийся из глаз Ташкент и стал вспоминать, сколько хлопот и волнений доставили ему приготовления к этому долгожданному путешествию.

Кокандское ханство, куда направлялись путешественники, занимало в то время довольно значительную часть Туркестана и часть эта оставалась почти совершенно неисследованной. Заполнить этот пробел, как можно полнее ознакомиться с природой этой страны, собрать экземпляры представителей её флоры и фауны, изучить быт и характер жителей ханства – такова была задача экспедиции Федченко.

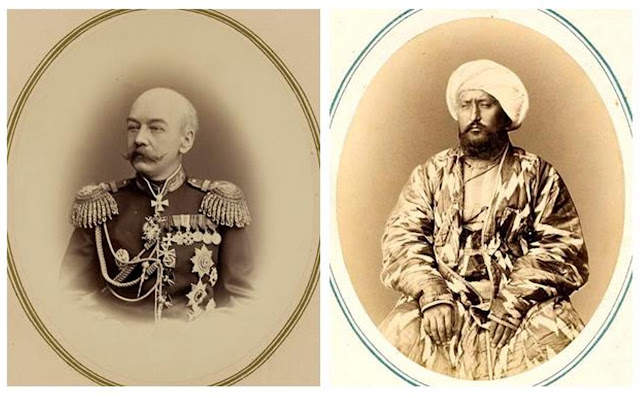

Неоценимую помощь путешественникам оказал туркестанский генерал-губернатор Константин Петрович фон Кауфман, а финансировало экспедицию Императорское общество любителей естествознания.

Восток, как известно, дело тонкое, и кроме продовольствия и необходимого оборудования необходимо было запастись подарками для различных должностных лиц Коканда, дабы никаких препятствий исследователям не возникло. Поскольку большими средствами экспедиция не располагала, то решено было самому хану подарков не подносить – на дорогие не хватало денег, а дешёвые впечатления бы не произвели. Запаслись презентами только для различных мелких начальников, ибо как гласит русская поговорка: “Жалует царь, да не жалует псарь”. А чтобы Ольга Федченко смогла поближе ознакомиться с бытом женщин Коканда, генерал-губернатором была выделена дополнительная сумма на приобретение женских украшений и безделушек.

И, конечно, без рекомендательного письма ехать было совершенно невозможно, и от генерал-губернатора Федченко получил письменное послание к хану Худояру, правителю Коканда. В нём говорилось:

«Высокостепенный хан!

Мир и искреннее пожелание Вашему Высокостепенству всякого благополучия.

Кроме желания приветствовать Вас, я обращаюсь к Вам по делу, заключающему в себе всеобщий интерес.

Неоднократно бывшие в мудро управляемых Вами землях русские люди, всегда с особенной похвалой рассказывают о Вашем ласковом приеме, добром содействии и помощи, которые вы оказывали им во время их путешествий.

Вполне уверенный, что Ваше Высокостепенство, как добрый сосед, и теперь не откажет мне в своем высоком внимании к благому делу, я отправляю к вам состоящего при мне ученого человека г. Федченко, цель путешествия которого самая мирная и полезная: он изучает жизнь и характер всех тварей и растений, созданных всемогущим Богом, и пользу, которую они приносят людям. При г. Федченко, для помощи в его учёных работах, безотлучно находятся: его жена, один помощник, слуга и восемь джигитов.

Надеясь на позволение ваше, я поручил г. Федченко исследовать следующие места:

1) из Коканда направиться в Исфару и из нее к Зеравшанскому леднику через Ворух;

2) Вадиль и Уч-Курган и оттуда на перевалы в Каратегин;

3) Ош и находящиеся к югу от него горы в пределах кокандских владений;

4) перевал Терек-Даван, а затем перейти в долину Арпы через какой-нибудь перевал.

Я вполне рассчитываю на Ваш ласковый прием г. Федченко и благосклонное сочувствие его труду, тем более что результаты его научных исследований, для которых он отправляется, проливая свет знания и увеличивая благоденствие человека, составляют драгоценное достояние всех народов. Молясь за здоровье Вашего Высокостепенства и преуспеяние Вашего народа, прошу твёрдо верить моей неизменной к Вам дружбе».

Туркестанский генерал-губернатор, генерал-адъютант К.П. Фон Кауфман.

Алексей оглянулся назад, на скрывшийся из глаз Ташкент и стал вспоминать, сколько хлопот и волнений доставили ему приготовления к этому долгожданному путешествию.

Кокандское ханство, куда направлялись путешественники, занимало в то время довольно значительную часть Туркестана и часть эта оставалась почти совершенно неисследованной. Заполнить этот пробел, как можно полнее ознакомиться с природой этой страны, собрать экземпляры представителей её флоры и фауны, изучить быт и характер жителей ханства – такова была задача экспедиции Федченко.

Неоценимую помощь путешественникам оказал туркестанский генерал-губернатор Константин Петрович фон Кауфман, а финансировало экспедицию Императорское общество любителей естествознания.

Восток, как известно, дело тонкое, и кроме продовольствия и необходимого оборудования необходимо было запастись подарками для различных должностных лиц Коканда, дабы никаких препятствий исследователям не возникло. Поскольку большими средствами экспедиция не располагала, то решено было самому хану подарков не подносить – на дорогие не хватало денег, а дешёвые впечатления бы не произвели. Запаслись презентами только для различных мелких начальников, ибо как гласит русская поговорка: “Жалует царь, да не жалует псарь”. А чтобы Ольга Федченко смогла поближе ознакомиться с бытом женщин Коканда, генерал-губернатором была выделена дополнительная сумма на приобретение женских украшений и безделушек.

И, конечно, без рекомендательного письма ехать было совершенно невозможно, и от генерал-губернатора Федченко получил письменное послание к хану Худояру, правителю Коканда. В нём говорилось:

«Высокостепенный хан!

Мир и искреннее пожелание Вашему Высокостепенству всякого благополучия.

Кроме желания приветствовать Вас, я обращаюсь к Вам по делу, заключающему в себе всеобщий интерес.

Неоднократно бывшие в мудро управляемых Вами землях русские люди, всегда с особенной похвалой рассказывают о Вашем ласковом приеме, добром содействии и помощи, которые вы оказывали им во время их путешествий.

Вполне уверенный, что Ваше Высокостепенство, как добрый сосед, и теперь не откажет мне в своем высоком внимании к благому делу, я отправляю к вам состоящего при мне ученого человека г. Федченко, цель путешествия которого самая мирная и полезная: он изучает жизнь и характер всех тварей и растений, созданных всемогущим Богом, и пользу, которую они приносят людям. При г. Федченко, для помощи в его учёных работах, безотлучно находятся: его жена, один помощник, слуга и восемь джигитов.

Надеясь на позволение ваше, я поручил г. Федченко исследовать следующие места:

1) из Коканда направиться в Исфару и из нее к Зеравшанскому леднику через Ворух;

2) Вадиль и Уч-Курган и оттуда на перевалы в Каратегин;

3) Ош и находящиеся к югу от него горы в пределах кокандских владений;

4) перевал Терек-Даван, а затем перейти в долину Арпы через какой-нибудь перевал.

Я вполне рассчитываю на Ваш ласковый прием г. Федченко и благосклонное сочувствие его труду, тем более что результаты его научных исследований, для которых он отправляется, проливая свет знания и увеличивая благоденствие человека, составляют драгоценное достояние всех народов. Молясь за здоровье Вашего Высокостепенства и преуспеяние Вашего народа, прошу твёрдо верить моей неизменной к Вам дружбе».

Туркестанский генерал-губернатор, генерал-адъютант К.П. Фон Кауфман.

Константин Петрович фон Кауфман и Магомет Сеид Худояр Хан

Кроме этого письма, везли ещё послание от ханского уполномоченного в Ташкенте, проще говоря, посла, к кокандскому мехтеру, - главному чиновнику, состоящему при хане, что-то вроде премьер-министра.

Отвлекусь немного, чтобы рассказать о политической ситуации сложившейся в то время в Коканде.

Худояр хан, надо сказать, своей властью был обязан русскому оружию. С давних пор в Коканде существовали две партии, два антагониста – партия кочевников и партия оседлых.

Совершенно понятно, что каждая из этих политических сил желала иметь своего ставленника на троне. Худояр хан, принадлежал к осёдлым. Власть он захватил благодаря тому, что кочевники в результате военных действий с Российской империей потеряли былое влияние, ибо понесли не только людские потери, но лишились обширных территорий и таких укреплённых оазисов как Чимкент, Ташкент и Ходжент. Ко времени путешествия Федченко в Кокандское ханство там, благодаря Худояр хану воцарилось относительное спокойствие, лишь изредка нарушаемое мелкими смутами.

Но вернёмся к нашим путешественникам. Поклажи было много: путевые палатки, различная походная утварь, ящики для коллекций растений и насекомых. Всё это нужно было везти на арбах, а по горной местности, на вьючных лошадях.

Проблема была и с наличными деньгами. Дело в том, что бумажные банкноты в то время принимали весьма неохотно, - причём значительно ниже номинала – даже в столице Кокандского ханства, а уж в горах и говорить нечего, - вообще не брали. Пришлось все бумажные деньги разменять на серебряные монеты, так называемые «коканы», каждая стоимостью в двадцать копеек. Они представляли собой небольшие серебряные кружочки, на которых на одной стороне написано было имя кокандского правителя — «Мохаммед Худояр Сеид Хан», а на другой — «Выбито в Коканде Прекрасном» («Зураб Хуканд Латив»). Получилось три мешка монет, по пуду в каждом.

Кокандские серебряные монеты (коканы) 19-го века

От Ташкента в столицу Кокандского ханства можно было попасть двумя путями. Одна, через Ходжент, другая через перевал Кендырь. Федченко выбрал первый вариант, и путешественники двинулись к Ходженту.

Первое препятствие встретилось уже в 8 верстах от Ташкента. Перед путниками мчались быстрые воды реки Чирчик. Никаких мостов тогда не существовало и переправа через эту водную преграду представляло собой немалую трудность, к тому же и небезопасную. Вот как описал это сам Федченко.

“Для непривычного человека, это чистое бедствие. Все вещи из тарантаса перекладываются на арбу, а если вода высока, то на высокую и без того площадку арбы кладут ещё решётку. Путешественники помещаются поверх груды ящиков и другой поклажи, и их приглашают держаться за верёвки, которыми привязана кладь, чтобы не упасть, если закружится голова при взгляде на быстро несущиеся воды. Чтобы течением не опрокинуло этот своеобразный экипаж его поддерживают с помощью веревок идущие выше по реке туземцы, которые обыкновенно являются на подмогу из ближайшей деревни”.

Ну, а насколько была опасна такая переправа, можно узнать из дальнейшего рассказа Алексея Павловича:

“Вода бурлит и с шумом разбивается о саженные колёса арбы. Но вот арба сильно наклоняется вперёд и несколько набок значит, съезжают вглубь. Вода доходит уже до ступиц, плещет через площадку, Вскоре опять мельче; даже попалось осохшее место. Вдруг арба погружается так, что вода несётся через площадку, под решёткою, от лошади виднеется только голова и хвост. Жутко путешественнику. Легко вздохнёт он только тогда, когда арба начнёт подниматься на противоположный берег”.

А сколько таких переправ будет впереди.

Это сейчас от Ташкента до Ходжента можно доехать за несколько часов по асфальтированному шоссе. Правда одна серьёзная преграда всё же существует – пограничный пункт, разделяющий два суверенных государства. И какая из них для путника трудней, сказать сложно.

На следующий день подошли к селению Карамазар – через восемьдесят лет на этом месте появится город металлургов Алмалык. Показались горы, пока безлесые, не очень высокие - передовой отряд тех вершин, за которыми начинались владения Худояр-хана.

На почтовой станции пообедали, сменили лошадей и вновь в дорогу.

Свежие лошади бодро пошли на подъём, и через несколько часов перед путешественниками открылась дивная панорама. Внизу величественно катила свои воды Сыр-Дарья. Сразу за рекой - зеленое море садов, за ними узкая полоска степи, над которой величественно возвышались, сверкающие белоснежными шапками, горные хребты.

Досыта налюбовавшись величественной картиной стали спускаться и через некоторое время выехали к берегу.

Здесь новая остановка. Моста через реку не было, переправлялись на пароме, который представлял собой лодку, с укреплённым сверху настилом. Передвигался паром с помощью длинных шестов, которыми отталкивались от дна.

- Отчего вы не пользуетесь веслами? – поинтересовался Федченко.

- Были когда-то весла, да поломались, — отвечали невозмутимые перевозчики.

Восточный менталитет с тех пор не изменился.

Утопающий в зелени и опоясанный крепостной стеной, Ходжент произвёл на путешественников приятное впечатление. По преданию город основал Александр Македонский. Вот что пишет об этом древнеримский историк Курций Квинт, биограф великого полководца:

“Александр возвратился к реке Яксарту (так в древности называли Сыр-Дарью, примеч. В.Ф.) и сколько места под стан занято было, повелел обнести стеною. Означенное дело происходило с такой поспешностью, что на 17-й день от заложения стен и дома построены были. Воины друг перед другом рвались, чтобы свой урок, который каждому был дан закончить и показать прежде”.

Ходжент. Вид со стороны Сыр-Дарьи. С рисунка В. Верещагина, 1868г.

Город назвали Александрия Эсхата, то есть Дальняя Александрия. С тех пор, подобно другим среднеазиатским городам, Ходжент не раз подвергался испытаниям. В VIII веке его захватили арабы. В 1219—1220 годах город оказал ожесточённое сопротивление войскам Чингисхана, и был разрушен. Но вновь и вновь, подобно птице Феникс возрождался из пепла, разрастаясь и расцветая. Находясь на перекрестке торговых путей Востока, на Великом шёлковом пути, Ходжент был одним из важнейших экономических, военно-стратегических и культурных центров Мавераннахра. Менялись и названия – Александрия Эсхата, Ходжент, Ленинабад. Ныне это Худжанд в составе Республики Таджикистан.

Приезд необычных путников вызвал в городе немало слухов.

— Тюря приехал! Большой тюря! – Слышалось в чайханах и на базарах.

“Тюрей” – господином - местные жители называли русских офицеров и чиновников, и появление столь представительных путешественников немало взволновало горожан.

Дело в том, что статус города, находящегося на самой границе с Кокандским ханством, был неясен. Русские заняли Ходжент, но не спешили присоединить территорию Ходжентского бекства. Посему жители находились как бы в подвешенном состоянии.

И вот по городу пошли толки, что новый «тюря» приехал именно для уточнения границ. К дому, где остановился Федченко, тотчас потянулись местные чиновники.

Федченко поспешил, однако, рассеять их неверные догадки, рассказав о настоящей цели своего путешествия.

В Ходженте решили не задерживаться. Здесь уже побывали исследователи, а наш пытливый путешественник спешил дальше, в неизведанные части страны.

В Ходженте решили не задерживаться. Здесь уже побывали исследователи, а наш пытливый путешественник спешил дальше, в неизведанные части страны.

Часть 4. В Коканде

Ещё до выезда из Ташкента, до путешественников дошла весть о восстании каратегинских киргизов против кокандской власти. Восстание было подавлено, но волнения ещё не улеглись. В Ходженте Федченко услышал рассказ о казни последнего из 12-ти зачинщиков смуты, казни совершённой с особой жестокостью. Бедняге последовательно отрезали нос, уши, руки и наконец, голову.Рассказом этим пытались, по-видимому, запугать Алексея и отговорить от дальнейшего путешествия, но он остался непоколебим.

Груженые арбы были высланы вперёд, а супруги Федченко, без особого сожаления, расстались с тарантасом и пересели в сёдла. Дальнейший путь решили продолжить верхом.

Груженые арбы были высланы вперёд, а супруги Федченко, без особого сожаления, расстались с тарантасом и пересели в сёдла. Дальнейший путь решили продолжить верхом.

Походный сундук Алексея Федченко

К конвою добавились ещё четверо казаков. Не столько для безопасности, сколько для придания экспедиции более важного вида. На востоке чем значительнее свита, тем более почтения вызывает сопровождаемое лицо. Ведь от того как встретят и примут во дворе правителя зависел успех путешествия.

В первый день далеко продвинуться не удалось, едва отъехали, поднялся сильный ветер, и пришлось задержаться в кишлаке Костакоз, что в 20 километрах от Ходжента. Здесь пробыли до утра, заночевав в саду, а с зарёй двинулись дальше. Через короткое время закончился зелёный оазис, и началась бесплодная степь. Это и был рубеж между Россией и Кокандским ханством. Правда, никаких признаков того, что это граница не было, лишь изредка встречались конные пограничники из ханской стражи, главной обязанностью которой была сбор торговой подати (зякета) с проезжающих купцов.

— Что это за местность? — спросил Федченко у одного из своих спутников.

— Это степь Сибистан - был ответ. - К югу отсюда проживают авагатские киргизы, которые не очень подчиняются кокандской власти. В прошлом году они напали здесь на русский отряд полковника Деннета.

Степное плато закончилось, и путники вновь спустились к Сыр-Дарье, по обоим берегам которой дехкане убирали хлеб.

— Мы въехали в Кокандское ханство, — сказал Алексей жене. — Вероятно, скоро увидим встречающих нас посланцев хана.

— Они знают, что мы едем?

— Да, посол хана в Ташкенте, Мирза-Хаким, сразу после нашего отъезда отправил в Коканд гонца. В отличие от нас, гонец поскакал короткой дорогой, через перевал Кендырь. Но даже если бы не отправил, здесь есть свой телеграф, называется “узун-кулак” – длинное ухо. Новости распространяются очень быстро, как говорится из уст в уста.

Так, что скоро появятся встречающие. Да вот, думаю, и они.

К путешественникам быстро приближались три всадника. Впереди на великолепном скакуне ехал “пянджибаши” (пятидесятник), за ним два его подчинённых. Они спешили поприветствовать путешественников от имени махрамского бека. Встретившись с приезжими, посланцы проделали все полагающиеся для такого случая церемонии. Спешились, пожали гостям руки, отвесили глубокие поклоны, осведомились о здоровье. В ответ Федченко спросил, здоровы ли хан и бек и пожелал благоденствия обоим.

Затем Алексей спросил о своих арбах, с которыми разминулись, на что пянджибаши ответил, что арбы прибыли ещё на рассвете. Успокоившись, Федченко приказал двигаться дальше.

Вскоре показались стены пограничной кокандской крепости Махрам. Через четыре года, 2 августа 1875 года, генерал Николай Никитич Головачёв возьмёт эту крепость, разгромив её защитников и тем самым решит судьбу Кокандского ханства. После падения крепости Коканд прекратил сопротивление и без боя открыл ворота. В Ташкенте до 1917 года одна из центральных улиц города носила название Махрамский проспект, а затем была переименована в улицу Узбекистанскую.

Обогнув крепость справа, путники въехали в ворота и оказались в городе. У домов толпились люди, глядя на путешественников как на диковинку. На крышах и над дувалами виднелись головы взрослых и детей.

У городских ворот экспедицию встречал человек в красной куртке и остроконечной шапке. В руках у него была палка, которую он держал как грудного ребёнка. Это был специально назначенный чиновник Мирза Кобил. Палка, видимо, служила символом его высокого статуса.

Алексея с супругой провели в просторную кибитку, устланную кошмами и коврами. Здесь их ждал щедро накрытый дастархан. За угощеньем Федченко попытался расспросить хозяев о стране, дорогах, соляных промыслах, открытой недавно нефти. Однако ничего толком не услышал.

- Вот увидите хана, тогда можно будет всё узнать, - неизменно звучало в ответ.

После обеда гостям подарили халаты, и супруги, в сопровождении Мирзо Кобила, отправились осматривать крепость.

На следующее утро Федченко решил сделать визит беку, чтобы поблагодарить его за халаты и угощенье, однако бек не решился их принять, пока те не представятся хану.

Что ж, оставалось только поспешить в Коканд.

За Махрамом проводники показали Алексею священную гору Афтоб, к которой по их уверениям после потопа причалил Ной на своём ковчеге. Впрочем, такую же историю супруги слышали и в Ташкенте, только тогда речь шла о горе Казыгурт, расположенной между Чимкентом и столицей Туркестана.

Дорога тянулась среди зелени садов до самого Канибадама.

- Само название – Канибадам, – означает, место где растёт миндаль. Здесь, самый лучший миндаль, сладкий как сахар, - рассказали проводники Алексею.

Вкуснейшим миндалём это место славится и поныне.

За Канибадамом зелень садов кончилась. Началась унылая степь. Среди гальки тут и там торчали кусты верблюжьей колючки, - янтака, травы которую едят только верблюды.

Не доезжая до Коканда, экспедицию встретила целая делегация военных и чиновников. Повторилась церемония встречи важных гостей, с поклонами, пожатием рук, приветствиями и пожеланиями. Тут же накормили гостей обедом, состоящим из бараний шурпы, риса с курицей и кислого молока.

Наконец, вдали показался главный город ханства, обнесённый глиняной крепостной стеной.

Крепостные стены Коканда

Сердце Алексея тревожно забилось. Что ждёт их за этой стеной? Как примет путешественников хан, и как он отнесётся к непонятному для него желанию русского проникнуть на Крышу мира? Бог весть.

Путешественников проводили в отведённый им дом, где вновь принялись угощать со всей роскошью восточного гостеприимства.

Девять человек внесли угощение на тринадцати блюдах. На первом блюде были фисташки, на втором — свежий урюк, на третьем — огурцы обыкновенные и огурцы китайские (тарря), называемые ещё змеевидной дыней, на четвертом — русские карамельки в бумажках, на пятом и шестом — местная карамель, парварда, на седьмом — леденцы, на восьмом —сухой урюк (курага), на девятом — изюм, на десятом — ранние дыни (кандаляки), на одиннадцатом — яблоки, на двенадцатом — лепешки, на тринадцатом — булочки, смазанные маслом.

Федченко, зная туркестанские обычаи, остался доволен: русским гостям оказывали достойный прием.

В тот же вечер в дом, где остановились гости, прибыло десять солдат кокандского хана -сарбазов. Одеты они были в суконные кафтаны серого и синего цвета, на которых блестели пуговицы различного вида, что немало позабавило Федченко. Были пуговицы вогнутые, выпуклые, плоские, с двуглавым орлом, якорями, пушками, скрещёнными саблями. Вооружены солдаты были ружьями и тонкими гибкими палочками – прообразом полицейской дубинки.

Кокандские воины-сарбазы перед ханским дворцом

Как выяснилось, прибыли они для охраны путешественников.

— Для чего столько солдат? — удивился Федченко. — Достаточно было одного-двух в смену.

— Таково приказ, - был ответ.

На ночь солдаты встали на свои посты, однако проснувшийся на рассвете Федченко с изумлением увидел, что все караульные крепко спят.

Утром от градоначальника прискакал нарочный, чтобы узнать всё ли благополучно у гостей. Алексей Павлович, в свою очередь, попросил поблагодарить ханского чиновника за его внимание, и спросил, когда они смогут нанести ему визит.

Не прошло и часа, как посыльный вернулся и сообщил, что мехтер приглашает путников к себе.

В сопровождении всех десяти сарбазов путешественники выехали из дому и отправились на встречу с главой города.

- Мы направляемся в городскую управу? - Поинтересовался Алексей у сопровождающего.

- Нет, мехтер вас ждёт в зякет-сарае (налоговая канцелярия, прим. В.Ф.)

Оказалось, что городской начальник ведает ещё делами торговли и сбором торговых пошлин.

Расспросив сопровождающего чиновника о налогообложении в Коканде, Федченко узнал, что в те времена налоги взимались ханскими чиновниками только с торговли, все же остальные налоги собирались местными откупщиками, которые, по собственному усмотрению, отсылали хану деньги или вещи. Так издавна повелось в Кокандском ханстве.

Но Худояр-хан попытался, как сказали бы сейчас, оптимизировать процесс. По всем городам и крупным посёлка страны, он послал своих уполномоченных (серкёров), в обязанность которых вменялось следить за тем, чтобы правителю отсылалась определенная доля от суммы всех собранных налогов. Это были глаза и уши хана.

За разговорами незаметно доехали до места встречи.

Мехтер Коканда Мирахур Мулла Мир Камиль, лично встречал путешественников, стоя на высоком крыльце зякет-сарая.

Кокандский чиновник. Фото из Туркестанского альбома

Начались уже привычные церемонные поклоны и приветствия.

На балконе канцелярии гостей ждали сладости и чай. Расположившись на мягких коврах, приступили к неторопливой беседе.

Федченко рассказал о цели своего путешествия, о том какая выгода и польза происходит от взаимного посещения соседей.

Мехтер поддакивал соглашаясь. Однако по его хитрому лицу, Алексей явственно читал, что тот вряд ли с ним согласен, да и не очень-то доверяет русскому гостю.

- У нас недавно уже побывал очень важный русский, - сказал мехтер, - он посетил все важные города ханства. Вы, вероятно также хотите посетить Андижан, Наманган, Маргелан.

«Это, конечно, был Струве, ездивший в Коканд в прошлом году с дипломатической миссией», догадался Федченко.

— Нет, цель моей экспедиции совсем другая, — ответил Алексей, — я хочу посетить горные места, которые до меня европейцы не посещали.

Удивившись, градоначальник, однако, заверил собеседника, что обо всем будет подробно и своевременно доложено хану, и как тот решит, так и будет.

— Я привёз письмо к его высочеству от туркестанского генерал-губернатора. Но должен передать его лично. Поэтому, достопочтенный мехтер, прошу вас осведомиться у его высочества, когда он соизволит меня принять. Также я просил бы вас передать хану желание моей жены представиться его высочеству, и посетить его достопочтенных жён, чтобы передать им подарки.

— Что ж, думаю, как гостям вам это будет позволено, — отвечал мехтер.

На этом беседа была закончена. Федченко возвратился в дом, где с трудом сдерживая нетерпение стал ожидать вестей из ханского дворца.

Часть 5. Аудиенция

Потянулись дни ожидания. Чтобы заполнить свободное время, Федченко решил изучить дом, в котором разместили экспедицию.

Дом представлял собой типичное жилище богатого кокандца. Большие крытые ворота, постоянно запертые, несмотря на безотлучно находившуюся при них стражу, скрывали обширный двор с сараем и пристройками. Вдоль высоких глинобитных стен были устроены навесы для лошадей, а в середине двора, для привязи их вбиты колья. В конце двора возвышалась двухэтажная постройка с жилыми комнатами и кладовыми. За постройкой был разбит огромный сад с фруктовыми деревьями. Именно в саду, поставив палатку, разместились путешественники.

Вдоль двухэтажного дома тянулись балконы, в стенах которых были сделаны ниши обмазанные алебастром. Балконы отвели для размещения джигитов охранявших экспедицию: Байтурсун, владелец страшной сабли, которому Федченко поручил, как самому надёжному, возить барометр; Галибек личный телохранитель Алексея Павловича; Арслан — охранявший Ольгу Александровну; Буканбай, сопровождавший препаратора Скорнякова; Бик-бау, состоявший при переводчике Нурекине, и Садык, приставленный к вьючным лошадям.

Сарбазы расположились в пристройке у самых ворот, называемой дарвоз-хона.

Бравые солдаты превратили это помещение в своеобразный арсенал, увесив стены оружием. Сами же разместились рядом на глиняных завалинках. В богатых домах беков и других сановниках ханства, было принято иметь при воротах такие караульные сараи и стражу.

Дом этот принадлежал человеку по имени Осман Байбача. Сам хозяин со своим семейством перебрался в другой свой дом. Сделано это было по приказу мехтера.

В ожидании приема у хана Алексей, как натуралист, решил изучить и обширный сад. Здесь росли исключительно плодовые деревья, земля под которыми была засеяна люцерной. В саду не было водоёма, однако арыки, протекавшие там, были настолько широкими, что в них можно было купаться.

Конечно, поле для наблюдений невелико, но делать нечего и Федченко занялся сбором насекомых. Большинство видов, однако, как выяснил исследователь, особого интереса не представляло.

«Два приобретения были, впрочем, интересны, — писал в своих «Записках» Алексей Павлович. —Раз вечером был пойман клоп-стенолемус. Клоп этот довольно большой, но тонкий и до крайности нежный, густо покрытый тончайшими волосками. Этот вид клопа родственен двум формам: одна из них была найдена в Мексике, другая — на острове Целебес».

Другим интересным насекомым оказался таракан.

«Прусака в Туркестане нет, — писал Федченко. — И вообще в домах я никогда не видал тараканов; встреченные же мною черные тараканы были найдены только в горах и притом всего один раз. Очевидно, внизу им слишком жарко. Отсутствие наших тараканов в жилищах — факт чрезвычайно любопытный и совершенно опровергает рассуждения тех, кто силится доказать, что черный таракан распространился е Европе через Сибирь из Туркестана... Точно так же несостоятельно и мнение, что отечество постельного клопа — Туркестан. До прихода русских там не было вовсе постельного клопа... Вообще указание на Туркестан как на родину домашних или сопутствующих человеку животных и растений было в большом ходу. При неизвестности страны удобно было указывать на Среднюю Азию как на их колыбель. Результатом нашего путешествия является совершенно обратный вывод. Туркестан почти все животное и растительное население получил из соседних стран».

К путешественникам, в качестве управляющего (сегодня бы сказали завхоза) был приставлен караул-беги (соответствует званию капитана, прим. В.Ф.) Магомет Шакир. Это был вежливый и хитрый старик. На ежедневные вопросы Алексея, когда же его, наконец, примет хан, тот отвечал уклончиво, щедро пересыпая свою речь азиатскими цветистыми оборотами.

Дом представлял собой типичное жилище богатого кокандца. Большие крытые ворота, постоянно запертые, несмотря на безотлучно находившуюся при них стражу, скрывали обширный двор с сараем и пристройками. Вдоль высоких глинобитных стен были устроены навесы для лошадей, а в середине двора, для привязи их вбиты колья. В конце двора возвышалась двухэтажная постройка с жилыми комнатами и кладовыми. За постройкой был разбит огромный сад с фруктовыми деревьями. Именно в саду, поставив палатку, разместились путешественники.

Вдоль двухэтажного дома тянулись балконы, в стенах которых были сделаны ниши обмазанные алебастром. Балконы отвели для размещения джигитов охранявших экспедицию: Байтурсун, владелец страшной сабли, которому Федченко поручил, как самому надёжному, возить барометр; Галибек личный телохранитель Алексея Павловича; Арслан — охранявший Ольгу Александровну; Буканбай, сопровождавший препаратора Скорнякова; Бик-бау, состоявший при переводчике Нурекине, и Садык, приставленный к вьючным лошадям.

Сарбазы расположились в пристройке у самых ворот, называемой дарвоз-хона.

Бравые солдаты превратили это помещение в своеобразный арсенал, увесив стены оружием. Сами же разместились рядом на глиняных завалинках. В богатых домах беков и других сановниках ханства, было принято иметь при воротах такие караульные сараи и стражу.

Дом этот принадлежал человеку по имени Осман Байбача. Сам хозяин со своим семейством перебрался в другой свой дом. Сделано это было по приказу мехтера.

В ожидании приема у хана Алексей, как натуралист, решил изучить и обширный сад. Здесь росли исключительно плодовые деревья, земля под которыми была засеяна люцерной. В саду не было водоёма, однако арыки, протекавшие там, были настолько широкими, что в них можно было купаться.

Конечно, поле для наблюдений невелико, но делать нечего и Федченко занялся сбором насекомых. Большинство видов, однако, как выяснил исследователь, особого интереса не представляло.

«Два приобретения были, впрочем, интересны, — писал в своих «Записках» Алексей Павлович. —Раз вечером был пойман клоп-стенолемус. Клоп этот довольно большой, но тонкий и до крайности нежный, густо покрытый тончайшими волосками. Этот вид клопа родственен двум формам: одна из них была найдена в Мексике, другая — на острове Целебес».

Другим интересным насекомым оказался таракан.

«Прусака в Туркестане нет, — писал Федченко. — И вообще в домах я никогда не видал тараканов; встреченные же мною черные тараканы были найдены только в горах и притом всего один раз. Очевидно, внизу им слишком жарко. Отсутствие наших тараканов в жилищах — факт чрезвычайно любопытный и совершенно опровергает рассуждения тех, кто силится доказать, что черный таракан распространился е Европе через Сибирь из Туркестана... Точно так же несостоятельно и мнение, что отечество постельного клопа — Туркестан. До прихода русских там не было вовсе постельного клопа... Вообще указание на Туркестан как на родину домашних или сопутствующих человеку животных и растений было в большом ходу. При неизвестности страны удобно было указывать на Среднюю Азию как на их колыбель. Результатом нашего путешествия является совершенно обратный вывод. Туркестан почти все животное и растительное население получил из соседних стран».

К путешественникам, в качестве управляющего (сегодня бы сказали завхоза) был приставлен караул-беги (соответствует званию капитана, прим. В.Ф.) Магомет Шакир. Это был вежливый и хитрый старик. На ежедневные вопросы Алексея, когда же его, наконец, примет хан, тот отвечал уклончиво, щедро пересыпая свою речь азиатскими цветистыми оборотами.

В обязанности Магомета Шакира лежало также продовольственное обеспечение путешественников, ведь по законам восточного гостеприимства гости не должны были сами ничего покупать. Это было несколько стеснительно, поскольку приходилось брать, что дают. Но, справедливости ради, надо сказать, что провизия доставлялась отменная и в достаточном количестве.

Но всё когда-нибудь, кончается, закончилось и томительное ожидание. Ранним утром 12 июня Федченко разбудил караул-беги и сообщил, что его высочество хан изъявил желание, чтобы русский гость представился ему сегодня.

- Он примет вас в своем новом дворце, в крепости. Собирайтесь.

- Отлично, - обрадовался Алексей, - надеюсь, моей жене будет дозволено приветствовать жён его высочества.

- Увы, в этом вам отказано, - ответил Магомет Шакир – его высочество, на вашу просьбу ответил, что хотя был бы весьма рад видеть вашу супругу, но у нас это не принято. Это может не понравиться подданным.

Жаль, - подумал Алексей Николаевич, - однако, нужно поторопиться.

Быстро собравшись, сам Федченко, переводчик Нурекин и препаратор Скорняков тотчас выехали из дома. По дороге им встретился мехтер в сопровождении внушительной свиты состоявшей из почтенных аксакалов и молодых джигитов. Присоединившись к отряду градоначальника, Федченко с товарищами двинулись к дворцу и вскоре, переехав большой канал Улькун-сай, очутились на площади перед крепостью. Это и была резиденция кокандского хана – “новая урда”, как называли дворец кокандцы.

Дворец был построен недавно. По просьбе Алексея, ему перевели надпись на фронтоне написанную по-арабски, она гласила: «Построен Сеид-Магомет-Худояр-ханом в 1287 году». Это соответствовало 1870 году европейского календаря.

У ворот начались бесконечные формальности. Прежде всего, путешественники должны были спешиться, чтобы оказать почтение правителю. Сразу за воротами оказалось просторное восьмиугольное помещение, со стенами, сплошь увешанными оружием. Здесь же находился и караул — солдаты ханской гвардии.

За караульным помещением начинался большой двор с дорожками выложенными плитами. Вдоль дорожек были выстроены солдаты. И опять Федченко подивился разнообразием костюмов и вооружения ханской армии.

В. Верещагин. Кокандский солдат

Через двор по дорожке прошли ко вторым, внутренним воротам. За ними также было караульное помещение со стражей. Здесь остановились, - сопровождающие чиновники пояснили, что нужно доложить хану о прибытии гостя.

Наконец гостей пригласили проследовать в приемную. Через арку прошли в третий, маленький дворик.

Дальше предложили пройти только самому Федченко и переводчику. Препаратор и телохранитель Алексея Байтурсун остались.

Вошли, в последний, четвёртый двор и один из придворных, указывая на дворцовое окно, сказал:

— Вот там пребывает Его величество, да продлит Аллах его дни. Надо поприветствовать хана.

Федченко снял шляпу. Сопровождавшие его кокандцы при этом громко закричали: «Ассалом алейкум! Асселом-алейкум!» Очевидно, приветствовать, таким образом, следовало гостям, но те этого не знали, и кокандцы пришли им на помощь. «Выручили», - подумал Федченко.

Алексея и его переводчика пригласили внутрь. Едва они вошли в первую комнату, как церемонимейстеры, подхватили их под руки и ввели в помещение отделанное золотом, где находился хан.

Федченко увидел мужчину лет сорока, в шёлковом халате и чалме, который, к удивлению Алексея, сидел не на троне, а на полу, на одеяле и шубе.

Удивлён был и хан, увидев двух человек, несуразно, с его точки зрения одетых. Один был в военном мундире, а другой в костюме, который хану понравиться никак не мог – Федченко по такому случаю одел фрак.

— Кто из них главный? — осведомился, наконец, Худояр хан. Ему указали на Федченко.

Хан изумился еще больше, но вида не подал. Увидев в руках Федченко письмо, правитель велел подать его ему.

— От кого это письмо?

— От его высокопревосходительства туркестанского генерал-губернатора.— Ответил Алексей.

— Как чувствует себя уважаемый? — осведомился хан о здоровье генерал-губернатора.

Переводчик, не переведя, тотчас ответил. Это весьма не понравилось хану. Он приказал перевести его вопрос. Федченко ответил, что его превосходительства чувствует себя хорошо. После этого Худояр погрузился в чтение письма, которое было написано по-узбекски.

Алексей, не отрываясь, следил за выражением лица хана.

«О чём он сейчас думает? Как-то отнесется к ученому, желающему исследовать горные районы его страны? – проносилось в голове Федченко.

Закончив читать, хан внимательно посмотрел на Федченко, и произнёс:

— Якши!

После чего слегка наклонил голову. Это означало, что прием окончен.

Гостей проводили в одну из внутренних комнат, где уже находились Скорняков и Байтурсун. Подали угощение, а затем принесли подарки.

На Федченко надели парчовый халат, очевидно, самый дорогой. Затем путешественникам предложили совершить экскурсию по ханскому дворцу. Федченко с радостью согласился, и с интересом осмотрел несколько комнат, мастерские и птичник, где в больших клетках сидели голуби, скворцы, щеглы, кеклики (горные куропатки) и сизоголовые овсянки.

Приёмный зал кокандского дворца

Наконец Федченко остался вдвоём с мехтером:

— Скажите, почтеннейший, что решил его высочество, относительно моего путешествия?

— Вы же слышали: его величество сказал «якши».

— И что это означает?

— Это означает «хорошо». Хан выразил свое полное согласие на посещение вами всех указанных в письме мест.

Алексей, испытав огромное облегчение поспешил к жене с этой радостной вестью.

По Коканду уже распространилась весть, что русский ученый, удостоился милостивого приема у хана, и тот в щедрости своей одарил его парчовым халатом.

Федченко, проезжая по улицам и базарам в ханском подарке, надетом прямо на фрак, и белой дорожной шляпе, чувствовал, с каким интересом жители Коканда глядели ему вслед.

Несмотря на то, что правила запрещали русским должностным лицам появляться на улицах в восточных халатах, даже пожалованных самим ханом, Алексей решил не снимать подарок Худояра.

«Ведь я только ученый и могу не снимать халата до возвращения домой. Я не русский чиновник, не офицер и могу поступить так, как это требуется здешними обычаями. Это расположит население в мою пользу», - решил Федченко.

«Как ни курьезно казалось мне проезжать верхом в разноцветном халате, накинутом на плечи поверх фрака, но я выдержал характер до конца и ни разу не рассмеялся во весь длинный путь через кокандский базар, — вспоминал потом Федченко. — Такая оригинальная костюмировка, действительно, отвечала своей цели. Я столько раз в этот день слышал фразы, вроде того: «как взглянет хан, «как разрешит хан», что хотел показать наглядно кокандцам ханское расположение ко мне и его любезный прием. А что же могло быть нагляднее расшитого золотом халата!».

Ну, что ж, главное сделано – разрешение получено, теперь в дорогу. Памир ждал своего исследователя.

Часть 6. Ожидание

Быстро слово сказывается, да не быстро дело делается. Несмотря на “якши”, произнесённое ханом, чтобы продолжить путь, необходимо было получить официальную бумагу, так называемую подорожную, скреплённую личной печатью правителя. Эта охранная грамота должна была послужить пропуском в горные районы и обязать местных беков оказывать всяческое содействие экспедиции Федченко.

Снова потянулись дни ожидания. Воспользовавшись заминкой, путешественники решили не терять времени, а как следует осмотреть столицу ханства, тем паче, что и дом где они остановились, и сад при нём были изучены вдоль и поперёк.

Совершая экскурсии по городу Федченко убедился, в том, что Коканд ничем не отличается от других Туркестанских городов - те же узкие улочки, петляющие между глиняными дувалами и слепыми стенами, без окон и дверей. Только базар в Коканде - своим великолепием и разнообразием поразил Алексея Павловича. Это был самый большой и оживлённый базар из всех, ранее виденных путешественником.

Снова потянулись дни ожидания. Воспользовавшись заминкой, путешественники решили не терять времени, а как следует осмотреть столицу ханства, тем паче, что и дом где они остановились, и сад при нём были изучены вдоль и поперёк.

Совершая экскурсии по городу Федченко убедился, в том, что Коканд ничем не отличается от других Туркестанских городов - те же узкие улочки, петляющие между глиняными дувалами и слепыми стенами, без окон и дверей. Только базар в Коканде - своим великолепием и разнообразием поразил Алексея Павловича. Это был самый большой и оживлённый базар из всех, ранее виденных путешественником.

Базар в Коканде. Гончарная лавка. Старинная открытка.

Это было не удивительно, ведь через Коканд проходили торговые пути в Китай и Кашгарию.

Бесчисленные лавки и лавочки, мастерские, ряды, заполненные мануфактурой, посудой, специями, овощами и фруктами, тянулись по пересекающимся улицам, заполненным народом, - мужчинами, женщинами, детьми. Время от времени эту толпу рассекали вереницы нагруженных верблюдов, с бубенчиками на мохнатых шеях. А иногда через базар провозили осуждённого на казнь преступника, и стража заставляла его кричать в толпу: “Не совершайте преступления, которое я совершил, иначе и вас постигнет та же участь”.

Федченко, случайно ставший свидетелем такой сцены, спросил у сопровождающего его караул -беги:

- Кто этот человек?

- Это купец, - был ответ

- Купец? Что же он совершил?

- Он обманщик. Он был богат и дела его в торговле шли хорошо, но жадность затмила его разум. Заняв много денег, он объявил себя разорившимся. Кредиторы пожаловались хану, и его высочество велел тайно разузнать, как живёт этот купец, - действительно ли бедствует. И оказалось, что тот приобрёл большой сад и начал строить дом. Тогда хан, да продлятся его дни, распорядился казнить обманщика.

Сурово, - подумал Алексей Павлович.

На одной из улиц Федченко увидел двух человек, скованных одной цепью. Стоя у стены, они просили милостыню. Оказалось, что это узники, которых выпускают днём, чтобы они просили подаяние, поскольку в тюрьме заключённых не кормили. Сцена эта произвела на Алексея тягостное впечатление.

Кроме главного базара, в центре Коканда, существовали и мелкие базарчики, которые располагались на мостах, переброшенных через Улькун-сай и Кичик - сай, - рукава реки Сох, протекающей через город.

Один из таких мостов, Хишт-Куприк, просто очаровал Федченко.

Украшенный башенками-минаретами, с лестницами внутри, мост был крытым. По обеим сторонам были устроены лавочки, четыре из которых представляли собой порталы, в которых сидели гадальщики.

Заметив интерес русского, сопровождающий его начальник караула, с гордостью сказал:

- Этот мост этот построили при Мухамад али Хане.

Федченко уже привык к тому, что имя этого жестокого правителя, кокандцы произносили с неизменным уважением. Напротив, об отце нынешнего хана, недалёком и мягком Шир-Али, говорили с усмешкой и без всякого почтения.

Мост Хишт – Куприк, к сожалению, не сохранился до наших дней. В 1931 году он был разрушен, а на его месте был построен современный мост.

Не всюду, куда хотел попасть Алексей, его пускали. Не удалось, в частности, осмотреть монетный двор, где чеканились “коканы”, три мешка, которых привёз с собой путешественник.

Но посетить некоторые медресе и мечети всё же удалось.

Старинная раскрашенная открытка

Однажды проезжая по какой-то улице, Федченко со спутниками увидели большую гробницу. На просьбу осмотреть усыпальницу караул - беги нехотя, но согласился.

“Зачем неверным смотреть на святыню?” – Вероятно, подумал он.

Но, ютившиеся у могилы нищие, и муллы, служившие там, напротив, отнеслись к русским путешественникам приветливо. Показав гробницу, они на прощание прочли молитву о благополучии путешествующих.

«Это был первый виденный мной случай терпимости со стороны мусульманского духовенства, — писал впоследствии Федченко, — о котором я всегда читал и слышал как о крайне фанатичном. Позднее я имел много случаев видеть такое же отношение к нам со стороны дервишей и мулл. Нельзя предположить, что их соблазняли серебряные монетки!»

Уже перед самым отъездом, Федченко побывал в гостях у Султан Мурад бека, родного брата Худояр хана. Султан Мурад властвовал над Маргиланским бекством. Установить с с ним хорошие отношения было чрезвычайно важно. Алексей слышал от кокандцев, что брат правителя, очень умный и толковый человек, и при личной встрече он в этом полностью убедился. Маргиланский бек и вправду оказался приветливым хозяином и любезным собеседником.

Алексея пригласили в комнату, где он, к своему изумлению, увидел накрытый скатертью стол и четыре табурета. Очевидно, хозяин решил меблировать комнату в русском стиле, чтобы показать гостю, что он не чужд новым веяниям. Но, как заметил Федченко, сам бек вряд ли пользовался этой мебелью.

Султан Мурад, - мужчина лет тридцати пяти, приятной наружности, - встретил гостя в халате из китайского шелка с вытканными золотыми узорами. После обычных церемоний, подали чай и угощение к нему - как посчитал Федченко, на двадцати семи подносах.

Конфеты, фрукты — свежие и сушеные, засахаренные яблоки, халва, мёд, орехи. Особенно понравился Алексею кандак-нишалды, яичный белок, взбитый с сахаром.

Но угощение - угощением, а дело, прежде всего. Алексей стал рассказывать собеседнику, с какой целью он совершает путешествие по территории ханства, почему он стремиться в места, где ещё не был ни один европеец. Говорил он просто и убедительно.

Хозяин внимательно слушал и охотно соглашался, стараясь всячески показать, что высоко ценит все новое, приходящее к ним из России. На столе в вазочке лежали русские конфеты, завёрнутые в бумажки, на которых по-русски были написаны какие-то стишки. Султан Мурад попросил Федченко прочитать и перевести их ему. Однако стишки эти были такие бессмысленные, что бек ничего бы не понял и не оценил русскую поэзию. Тогда Алексей стал читать ему стихи Пушкина.

Султан Мурад в свою очередь рассказал русскому исследователю о добыче нефти в управляемом им бекстве. На территории Маргилана в то время было 15 нефтяных скважин, у которых по приказу бека были выкопаны арыки и пруды, и, с целью сохранения, их окружили стеной. Накопленную нефть наливали в кожаные мешки, затем привозили в Маргилан для получения керосина, для чего кипятили нефть в чугунных котлах. Керосин был весьма ходовым товаром, так как являлся дешёвым источником света и им широко пользовались. Таким образом, Султан Мурад был одним из первых нефтяных магнатов Туркестана. Справедливости ради надо сказать, что Маргеланский бек, тратил много средств на благотворительность и строительство мечетей и медресе.

Строящееся медресе Султан Мурад бека. Фото из Туркестанского альбома

Решив, что аудиенция подошла к концу, Федченко стал откланиваться, но не тут то было. Объявили, что сейчас подадут обед. Опять стали вносить подносы. Сначала блюдо похожее на русские пельмени - чучвару, затем вареную курицу с лапшой и завершил трапезу традиционный плов. Вместе с блюдами принесли тарелки, ножи, вилки и ложки. Хозяин, однако, ушел обедать в другую комнату. Видимо, он не был уверен, что сможет справиться с европейскими приборами, а руками, есть при русских, стеснялся.

После обеда гостям поднесли халаты, и Султан Мурад бек любезно распрощался с ними.

Как ни увлекательно было изучение города и его жителей, но уже не терпелось продолжить дальнейшее путешествие. Сияющие вершины Памира манили исследователей.

Давно всё было приготовлено– куплены для подарков халаты, дорогие и не очень. Заключён договор с неким Мирзо Раимом, который за 15 рублей предоставлял экспедиции вьючных лошадей и брал на себя обязательство заботится о них и грузе.

Одно огорчало, повар Василий, который сопровождал и кормил путешественников от самого Ташкента, то ли действительно заболел, то ли притворился, испугавшись трудности дальнейшего пути, но ехать дальше отказался. Пришлось взять местного повара - молодого узбека.

15 июня Алексею, наконец, вручили долгожданную грамоту, которой говорилось:

«Правителям, аминам, серкерам и другим начальствующим лицам округов Маргелана, Андижана, Шахрихана, Аравана и Булакбаши и городов Оша, Уч-Кургана, Чимиона, Соха, Исфары, Чарку и Воруха да будет известен сей высочайший приказ: шесть человек русских, и в числе их одна женщина, с семью служителями едут видеть гористые страны, почему повелевается, чтобы в каждом округе и в каждом месте их принимали как гостей, чтобы никто из кочевников-киргизов и оседлых узбеков не трогал их и чтобы упомянутые русские совершили свое путешествие весело и спокойно. Это должно быть исполнено беспрекословно».

Внизу стояла подпись и печать Худояра хана.

Кроме этого хан дополнительно выделил для сопровождения путешественников отряд конвойных из восьми человек.

16 июня, отправив часть вещей и серебряных денег в Маргелан, Федченко с женой, переводчиком Нурекиным, препаратором Скорняковым и вооружёнными джигитами выехал в горы. Сопровождал экспедицию почтенный караул-беги Абду-Карим.

Мечта Алексея становилась явью.

Часть 7. Вперёд и вверх, а там…

Начать решили с истоков реки Исфары, как можно быстрее миновав полосу орошённых земель.- Там может быть много интересного, - увлечённо сказал спутникам Алексей, - возможно, мы встретим ледник.

Происхождение ледников, было одной из научных загадок того времени. Исследователи второй половины 19 века, с увлечением искали в горах Европы и Азии следы древних оледенений.

Из Коканда путешественники выехали из ворот, называемых “Афганскими”.

- Отчего такое название, - спросил Федченко у караул-беги.

- Здесь, у самых ворот находится кишлак Ауган. В нем живут выходцы из Афганистана.

- И как давно они здесь поселились?

- Очень давно, даже мой отец этого не помнит.

Происхождение ледников, было одной из научных загадок того времени. Исследователи второй половины 19 века, с увлечением искали в горах Европы и Азии следы древних оледенений.

Из Коканда путешественники выехали из ворот, называемых “Афганскими”.

- Отчего такое название, - спросил Федченко у караул-беги.

- Здесь, у самых ворот находится кишлак Ауган. В нем живут выходцы из Афганистана.

- И как давно они здесь поселились?

- Очень давно, даже мой отец этого не помнит.

Городские ворота Коканда

От Аугана повернули направо. Необходимо было определить направление. Но достать компас и записать азимут, Алексей не решился. Кокандцы весьма подозрительно относились к записям и зарисовкам, которые делали чуземцы.

Однажды, застав врасплох путешественника с компасом в руке, Абду Карим, спросил, что тот делает.

- Это прибор для настройки часов, - нашёлся Федченко.

Спустя какое-то время, двое джигитов увидели, как исследователь держит в руках буссоль.

- Тюря, что вы делаете? Что это за машинка?

- Эта машинка, помогает мне увидеть то, что далеко

- Дайте и нам посмотреть!

Долго, по очереди смотрели они в диоптрии и, наконец, удовлетворившись, сказали:

— Якши! Якши! Хорошая машинка.

После этого Федченко не делал никаких записей, стараясь запомнить цифры углов и уже после, когда его никто не видел, записывал нужные цифры.

А чтобы окончательно успокоить соглядатаев, Федченко, зная восточную психологию, передал буссоль жене.

Можно ли женщине поручать важное, секретное дело? В руках Ольги Федченко буссоль не казалась столь подозрительной.

В дальнейшем, работая таким образом в тандеме с супругой, Федченко удалось составить первые в мире карты предгорий Алайского хребта.

Первую ночёвку провели в богатом кишлаке Яйпан (ныне это город в Ферганской области с 30-ти тысячным населением). Там, для путешественников уже были приготовлены помещения, обильный ужин и корм для лошадей. Делалось это не только по повелению хана, но в первую очередь по обычаям восточного гостеприимства – законом которого было - «Накорми гостя, кто бы он ни был».

Ночь в Яйпане Федченко с женой провели на плоской глиняной кровле, любуясь небом, усеянным звездами. Утром после сытного завтрака, путники двинулись дальше.

За Яйпаном зелёный оазис закончился. До самых гор, расстилалась каменистая степь, которая, впрочем, скоро закончилась и путешественники въехали в ущелье Ляккон-Дагана. Федченко со спутниками поднялись на скалу, чтобы полюбоваться на долину. Панорама, которую они увидели, была прекрасна. Внизу расстилалось зелёное море, в котором утонули кишлаки и столица кокандского ханства.

Алексей был потрясён:

- Такой массы зелени я еще не видел в Туркестане. И ведь этот оазис создан трудом человека! - сказал он жене.

- Ну, как, якши? - спросил, не без гордости за свой край, подошедший караул-беги.

Тронулись дальше по ущелью. Солнце поднималось всё выше и выше, и путников стала донимать жажда. Увидев ручей, протекающий по дну ущелья, решили напиться. Однако едва сделав глоток, испытали разочарование – вода оказалась горько-солёной.

“Где-то пласты каменной соли, по которым течёт вода”, - понял Федченко.

Выручил жаждущих арбакеш, предусмотрительно запасшийся пресной водой.

Дорога петляла по ущелью, то поднимаясь, то опускаясь. Наконец выехали к лощине, на краю которой показалась яркая зелень.

- Ну, вот и Исфара, - сказал караул-беги.

Да, это было город Исфара, лежащий на берегу реки того же названия. Ныне это районный центр Таджикистана, расположенный на стыке трёх республик - Узбекистана, Таджикистана, и Киргизии.

Первое, что бросилось в глаза путешественникам при въезде в Исфару, была виселица, под которой нужно было непременно проехать.

«Неприятное чувство овладело мною, - вспоминал впоследствии Федчеико, - когда я увидал над собою это орудие казни».

Вечером, после уже привычного обильного угощения, Алексею Павловичу представили почтенного старца Сеид Ахмета. Узнав, что в город прибыли чужеземцы, он решил познакомиться с ними. Старец рассказал Федченко, что 30 лет назад он уже видел европейца – англичанина, который приезжал к хану.

- Он всё говорил мне, что у нас горы маленькие, не то, что у них, - вспомнил старец.

“Это наверняка несчастный Конноли, и рассказывал он о Гималаях”, - понял Алексей.

Английский разведчик, Артур Конолли в 1840 году был направлен в Среднюю Азию для сбора сведений и для того, чтобы склонить Туркестанских владык к союзу с Британией для противостояния расширению влияния Российской Империи.

После безуспешного визита в Хиву он направился с такой же миссией в Кокандское ханство. Там его приняли также весьма холодно. Решив, что эта головная боль с инглизом ему не нужна, Мадали хан отправил Конноли в Бухару, - пусть эмир решает его судьбу.

Эмиру Насрулле, за жестокость, прозванному в народе Мясником, английский посланец решительно не понравился. Не знакомый с местными традициями, явившийся без подарков, и должного почтения, Конноли произвёл на властителя Бухары крайне отрицательное впечатление.

Эмир бухарский Насрулла и британский разведчик Артур Коннолли

Решив, что англичане далеко, а русские рядом, он отправил эмиссара в темницу, где уже год томился другой англичанин - полковник Стоддард.

В конце концов обоим отрубили головы. Интересно, что именно Конноли ввёл в политический словарь термин Great Game (Большая игра), обозначающий борьбу между Британской и Российской империями за господство в Центральной Азии. В широкий оборот, это название ввёл уже Редъярд Киплинг, использовав его в романе “Ким”. А Конноли сам пал жертвой этой “Большой игры”.